易振生先生修养全面,德艺双馨,不仅在艺术上取得令人惊叹的个人成就,同时对安徽乃至全国的版画事业的发展作出了重要贡献。易振生早年毕业于由教育家吕凤子创办的“正则艺专”改制而来江苏丹阳艺术师范,接受了较系统的艺术教育,为今后艺术上的发展奠定了良好的基础;1956年他于安徽师范大学深造,在郑震、周芜老师的指导下开始版画创作。1958年,还处于学生时代的易振生的第一幅套色木刻《喂鸡》就入选“全国第三届版画展”;1959年,他的套色木刻《转炉车间》《沸腾的马钢》再次入选“建国十周年全国美展”,其中《转炉车间》更是同《江山如此多娇》(傅抱石、关山月合作)等十二件美术作品被人民美术出版社选定编入《庆祝中华人民共和国成立十周年大型纪念画集》,并是入编的唯一一件版画作品。

转炉车间 1959年 41.5×28(CM)

沸腾的马钢 1959年 26×54(CM)

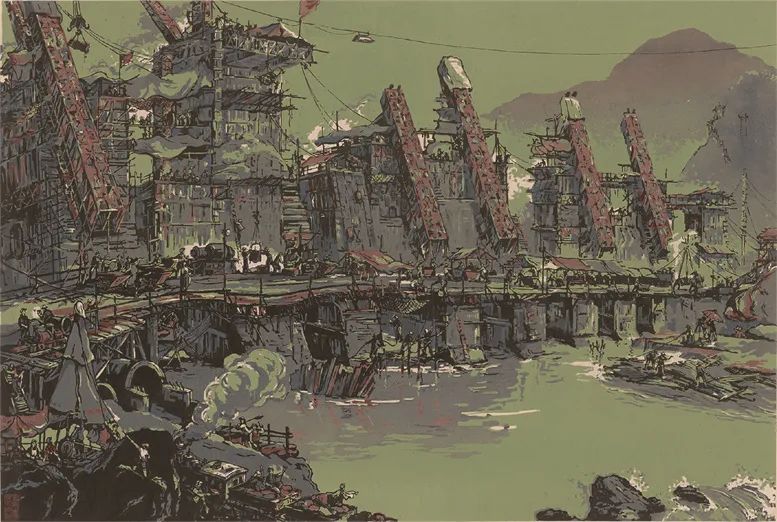

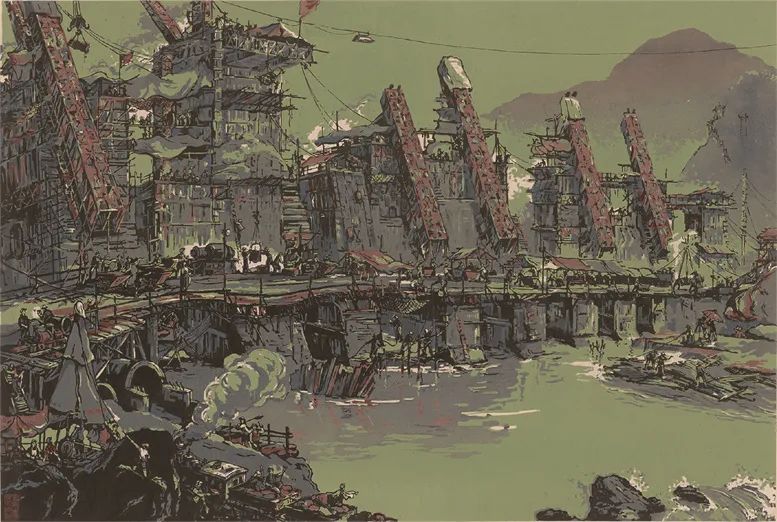

易振生在版画创作上的一鸣惊人并非偶然,长期的刻苦钻研与训练,再加上他的艺术天分,使得他锋芒初露,而正是这种贯穿始终的创作精神,注定他的艺术并非昙花一现,也预示着他未来必然的成就。1959年,赖少其调任安徽领导文艺界工作。受安徽省委指派,赖少其负责刚建起的北京人民大会堂安徽厅的总体设计工作。为了体现地方化、民族化的设计要点和艺术效果,赖少其确定了徽派文化特色的装饰方案并组织实施,并在全省范围寻找创作人才组建版画创作团队。易振生与他的老师郑震、周芜等八人脱颖而出,在赖少其的组织下攀上黄山、深入工地、走向农村,集体创作了一批大型套色版画,用于北京人民大会堂安徽厅布置。易振生创作了《马钢颂》《水库工地》(与陶天月合作),后者于1960年被选中用于第一批装饰人民大会堂安徽厅。安徽厅布置完成后,受到了党中央和安徽省委的称赞,并被确定为人民大会堂的主要接待厅。而这一批版画作品和1979年第二批布置人民大会堂安徽厅的大幅套色版画作品,被版画家李桦和古元称为“新徽派版画”载入美术史册,从而奠定了安徽版画在新中国美术界的历史地位,安徽也成为全国著名的版画大省。

马钢颂 1960年 91.5×135(CM)

水库工地(陶天月、易振生) 1960年 90×136(CM)

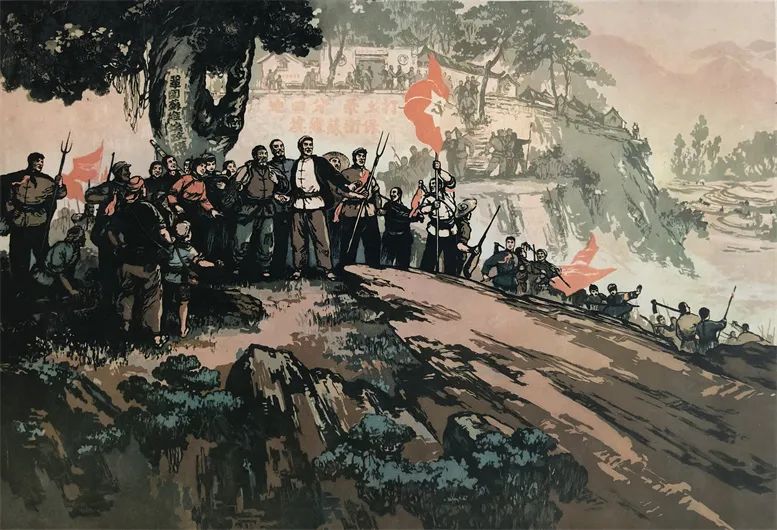

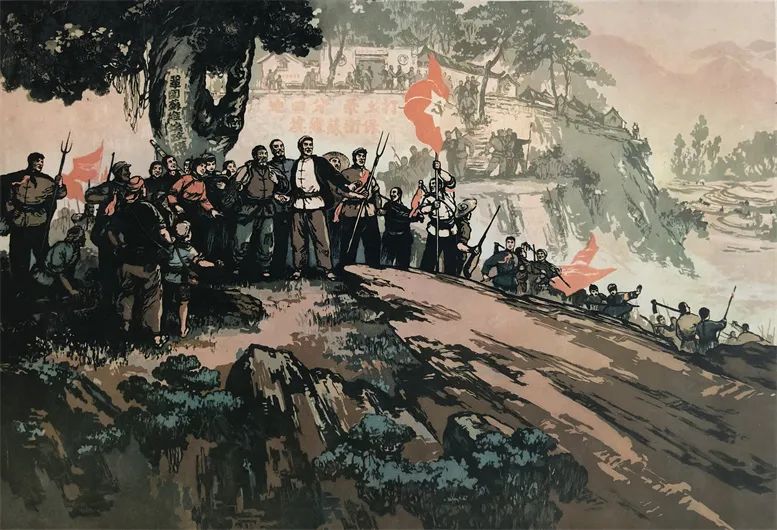

1961年,易振生又应中国美术家协会之邀,与朱定一合作为中国革命博物馆创作历史题材版画《建立农村政权》,生动表现了鄂豫皖边区农村苏维埃政权成立的特殊环境和革命气势。

建立农村政权(易振生、朱定一) 1961年 90×136(CM)

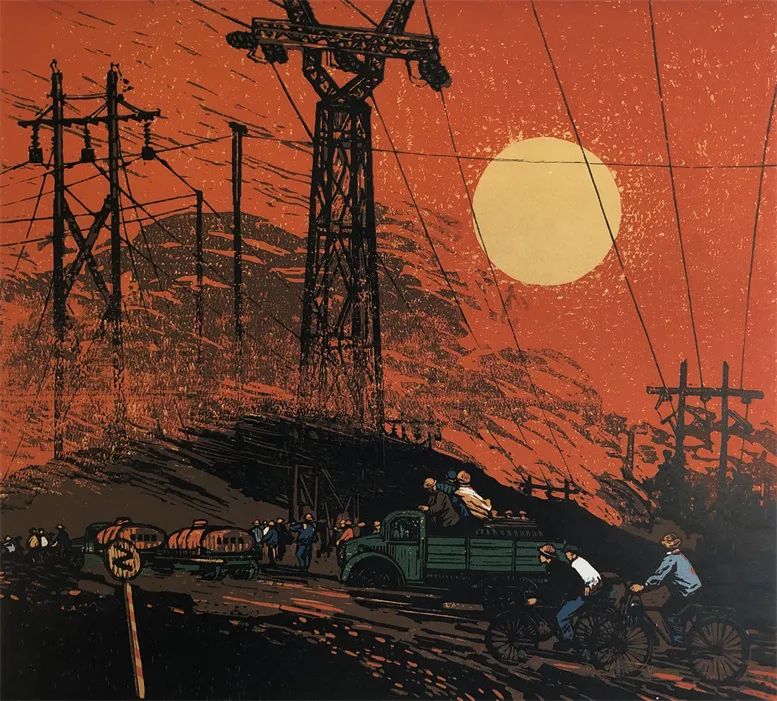

这一时期易振生的版画以工业题材为主,为避免枯燥的机械工业建设场面,作者力求通过优美的构图和造型,洗炼而有韵味的刀法与色彩的组合,以形写神,借景抒情,尽可能把生活的真实升华到艺术的真实中。早期的《转炉车间》《马钢颂》《水库工地》等作品是作者结合历史形势,在深入生活、扎根人民、亲身体验后,再现了火红年代的火热场景,是在激情和灵感交织下提炼出的艺术形式,用以弘扬新中国建设者们自强不息、开拓创新的奋斗精神,时代感较强;中后期的《红日映钢城》《凯歌入云》《大江上下》等则转向表现对现代工业精神的感受,不再拘泥于描写具体的厂景,力求画面有清新、明快、挺拔之感,在表现手法上多运用大量的直线、几何形块,耀眼的原色,强烈的对比,从而构成活泼跳跃的节奏和丰富雅致的装饰趣味,以体现现代工业焕然一新的面貌,使人感受到另一番审美意境和隽永诗意。红日映钢城 1964年 78×70(CM)

凯歌入云 1978年 65×55(CM)

大江上下 1979年 56×51(CM)

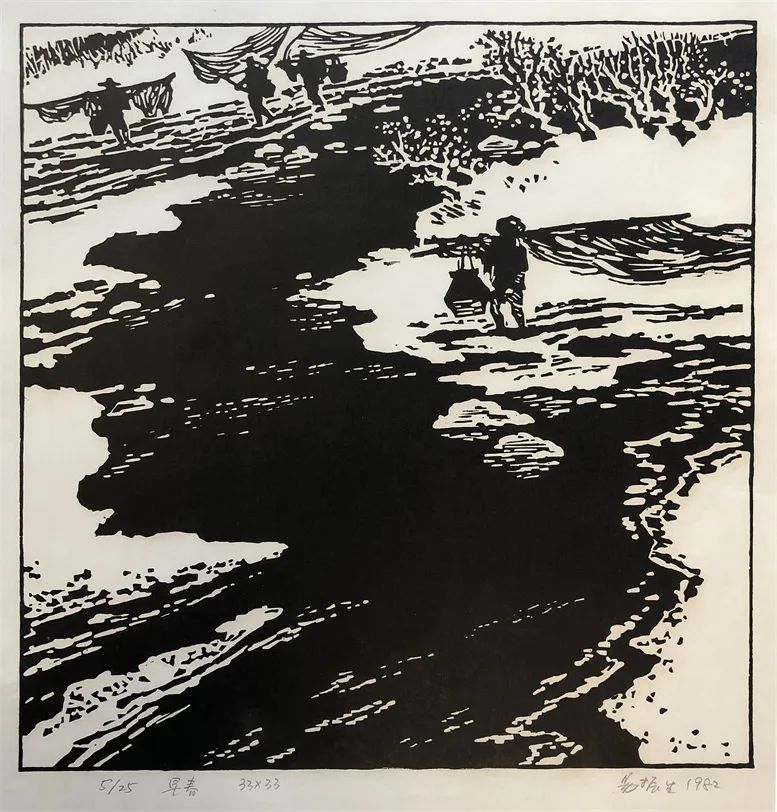

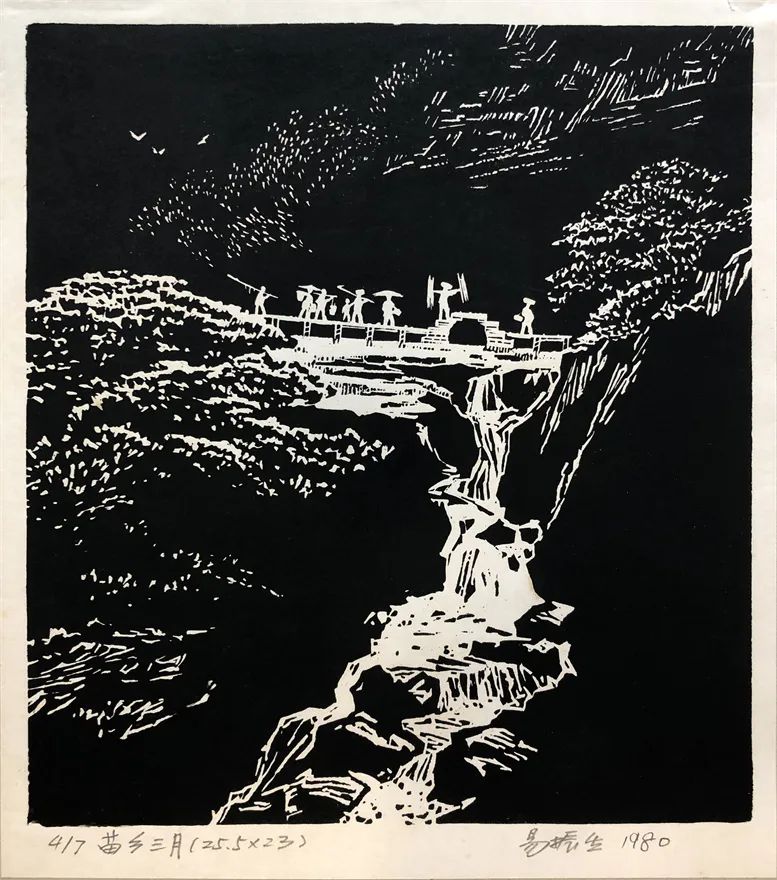

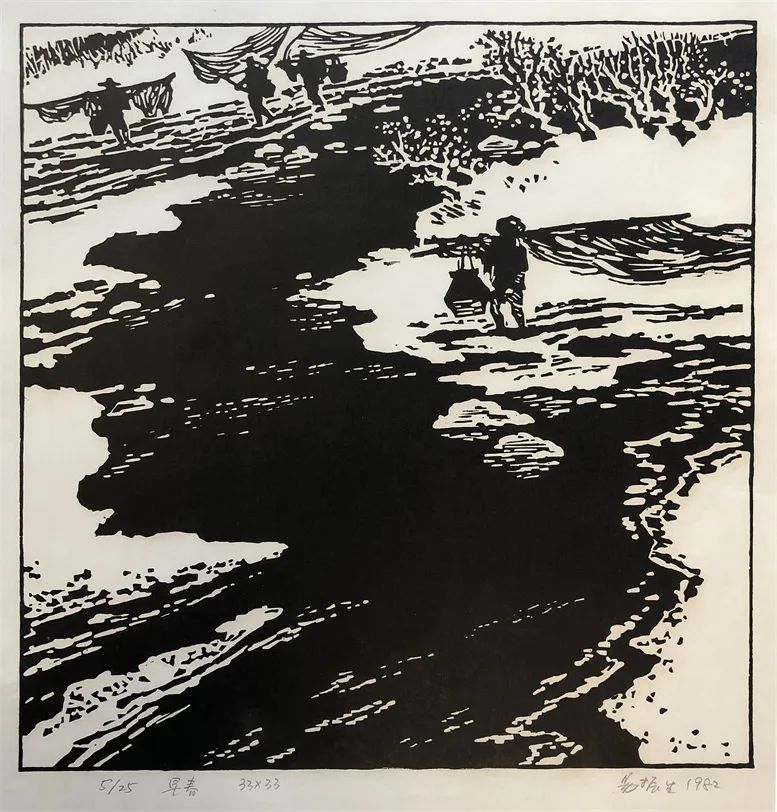

易振生的版画创作实践从套色木刻切入,并持续了二十余年,1980年代初期,他又重新致力于黑白木刻的探索,并取得骄人成果。这期间共创作黑白木刻二十余幅,代表作有《早春》《湘西渡口》《苗乡三月》等。这一时期易振生的黑白木刻单纯有力、黑白分明,同时饱含金石之味。在创作过程中他着眼于大局,以刀代笔,大刀阔斧,激情挥洒,强调意象表达,突出写意精神;画面构成或七分黑三分白,或三分黑七分白,再结合刀的力度、线的优美,画面呈现出辛辣之味。在刀法使用上,易振生偏爱圆口刀的浑厚圆润与粗犷豪放,但也没有局限在惯用的一种刀型或刀法上,三角、圆口、平刀都作过反复运用。《早春》就是以大、中圆口刀的交替使用,以期能达到疏密相间,穿插多变的节奏变化,传递出一种银灰色调、高雅而又温柔的水乡情趣。

早春 1982年 33×33(CM)

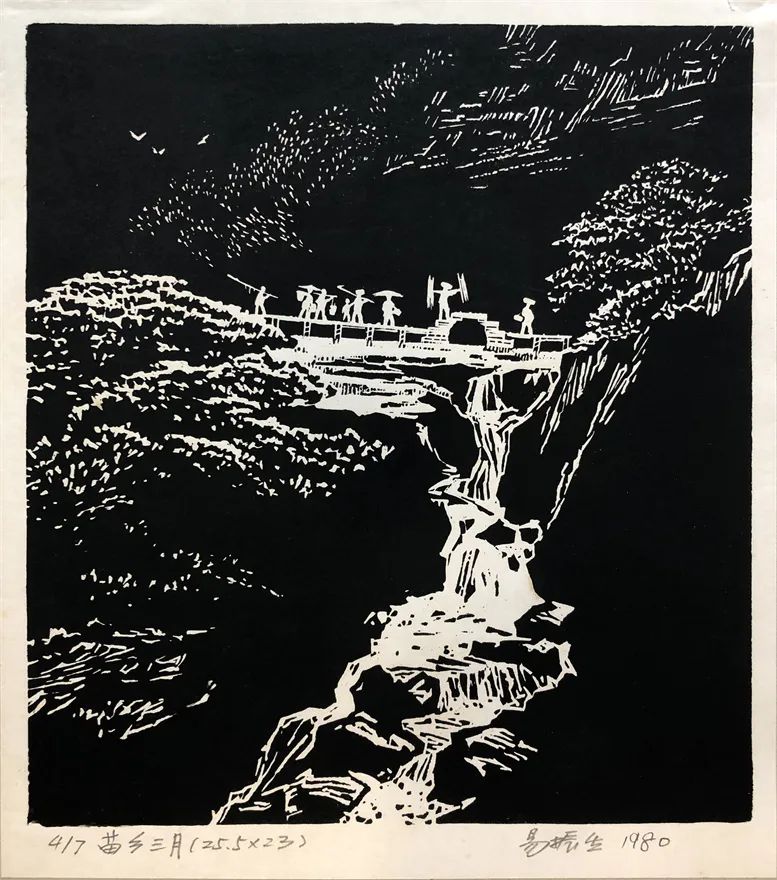

《湘西渡口》《苗乡三月》则是大三角钝刀所形成的自然崩裂,同时具有古拙、苍劲的金石味,是刀痕力度美的体现。

湘西渡口 1980年 30×25(CM)

苗乡三月 1980年 25.5×23(CM)

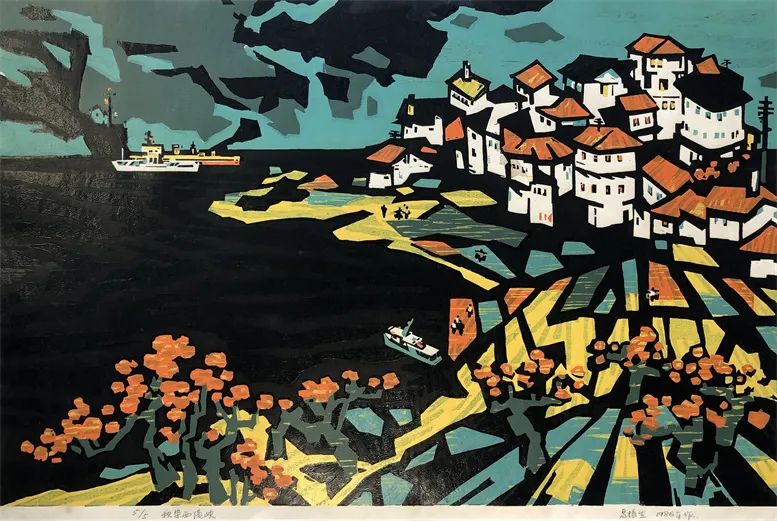

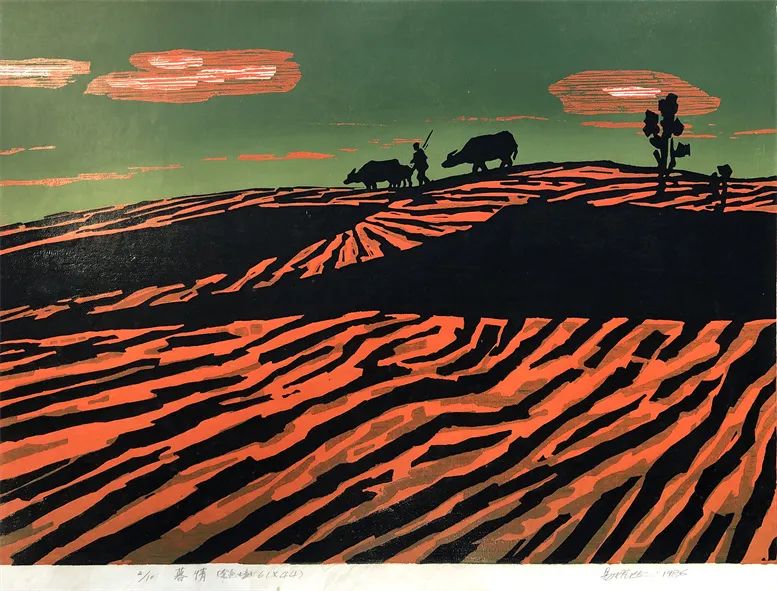

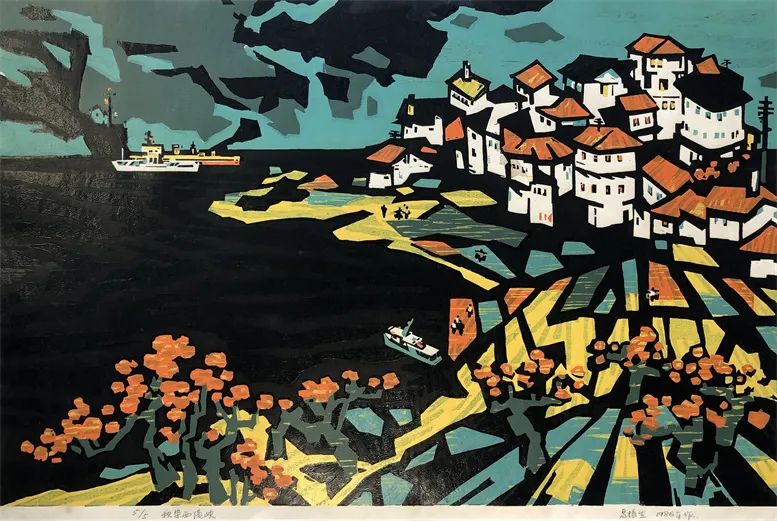

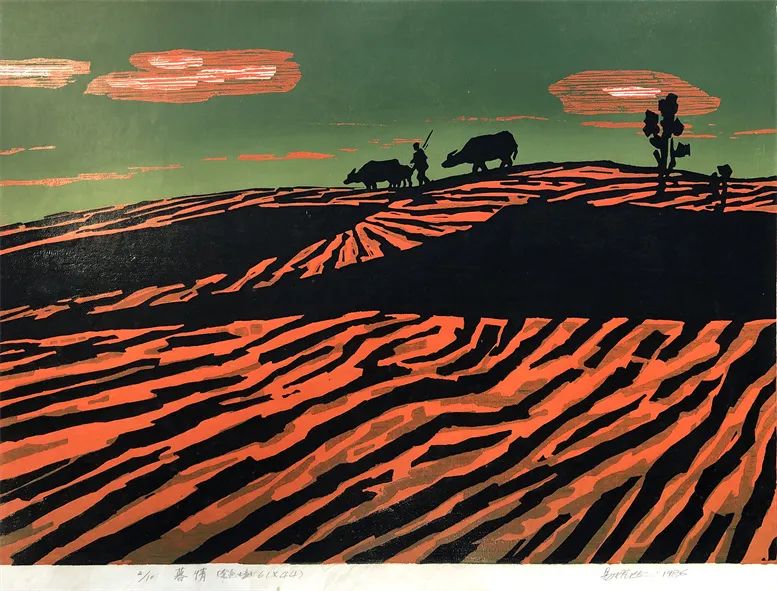

进入1980年代中后期,改革开放风生水起,生活环境日新月异,受不断涌入的西方现代主义绘画思潮的影响,早年就接受过西画教育的易振生先生不满足于已经取得的成就,开始尝试将立体主义的某些特点融入版画创作之中。他首先确定画面的主要色调,再利用色块与色块之间的部分交叉、重叠,以求达到丰富而有变化,厚重又耐看的效果。这一时期的艺术处理,追求色彩单纯,画面概括,使作品显得既壮美清新,又别致华贵,极具装饰效果,呈现出一种特有的艺术格调。

秋染西陵峡 1986年 47×71(CM)

暮情 1986年 474×61(CM)

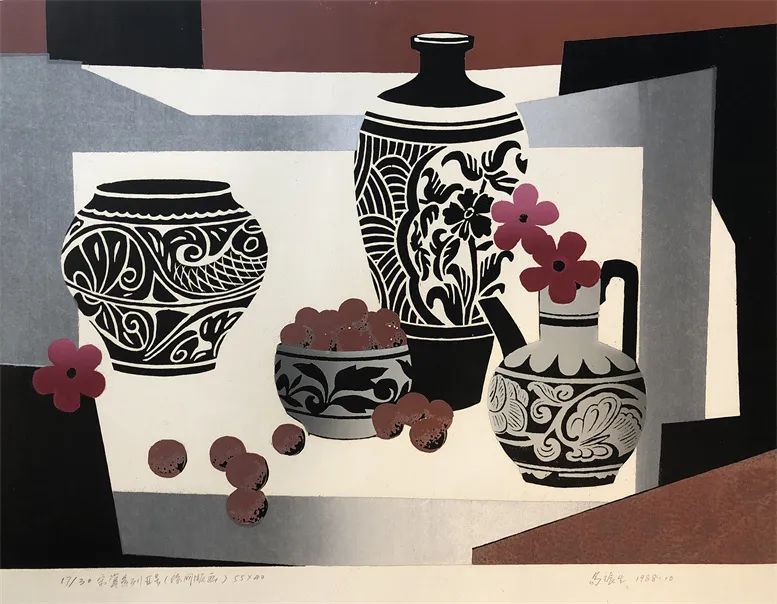

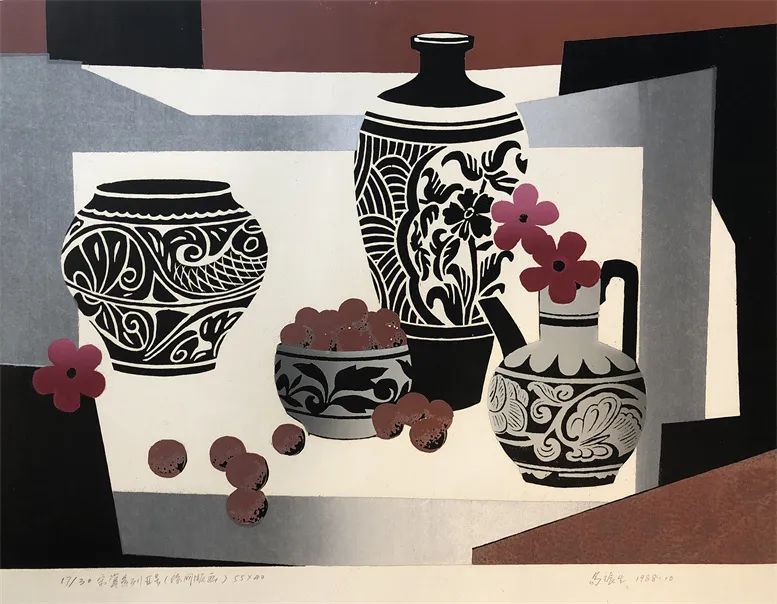

1986年之后,随着现代科技的进步,版画的表现形式不断增多,永不止步的易振生又转向丝网版画这个异彩纷呈的世界中。丝网版画《宋瓷系列Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号》就是一次突破性的尝试,《宋瓷系列》主要取材于宋代雕花瓷器,宋瓷艺术格调优美,笔简意深,造型秀丽生动、古朴典雅;丝网印刷精美、匀细、富有韵味,是体现宁静、优美、现代的最佳手段,易振生将富有浓郁民族特色的宋瓷造型和现代平面色块、图案构成结合在丝网版画上,使人百看不厌。

宋瓷系列ⅠⅡⅢ号 1987年 40×54(CM)×3

日前,赖少其艺术馆正在展出的“新徽派版画名家纪念系列展——易振生艺术回顾展”中,完整展示了易振生先生的版画艺术,希望通过展览的举办,缅怀易振生先生对安徽和中国版画事业所作贡献,让更多的人了解和欣赏到他的艺术作品,同时感受他对艺术的热爱以及永不止步的创新精神。

注:文章部分内容参考易振生文章《我的艺术自白》